J’ai participé samedi dernier, aux côtés de Frédéric Heurtebize, Emilia Robin et Eric Sangar, à un débat sur la guerre froide, la sortie de guerre froide, et le retour de la guerre froide – où il fut également question du succès du contre-récit de l’après-guerre froide, élaboré par la Russie mais qui a depuis rencontré un large public.

Organisé dans le cadre du Forum Histoire de l’Université Sorbonne avec l’émission la Fabrique de l’Histoire, il a été rediffusé sur France Culture ce matin (pour réécouter c’est ici).

Les Etats-Unis et la fin de la guerre froide

Ce qui est au cœur de cette discussion aujourd’hui sur le retour de la guerre froide, c’est en réalité la décennie de sortie de guerre froide, les années 1990, et en particulier 3 aspects: l’interprétation de la fin de la guerre froide , la survie et l’expansion de l’OTAN ; les guerres de la désintégration yougoslave [1].

La fin de la guerre froide inaugure une période de flottement aux Etats-Unis et un questionnement sur les intérêts américains après la disparition de l’ennemi soviétique ; la finalité de l’outil militaire américain se pose notamment, et plus largement la question des intérêts et des ennemis des Etats-Unis. Mais dans l’immédiat après-guerre froide, il y a une certitude à Washington : la disparition de l’alternative communiste signale aux Etats-Unis la victoire de l’ordre international qu’ils ont promu depuis 1945, et qui semble pouvoir enfin être étendu à l’ensemble de la planète. Concernant le continent européen, cela se traduit par le même objectif pour la politique étrangère américaine sous George H.W. Bush (le père) puis sous Clinton : « a Europe whole and free », une Europe entièrement libre. Pendant toute la décennie 1990, l’Europe va rester au cœur des préoccupations et de la politique étrangère américaines, comme elle l’a été depuis la naissance des Etats-Unis, d’autant plus que la désintégration de la Yougoslavie, puis de l’URSS provoquent de nouvelles guerres au cœur du continent.

Bill Clinton, jeune président démocrate (46 ans), gouverneur de l’Arkansas, est élu presque par surprise contre Bush père, pourtant auréolé de sa victoire dans la guerre du Golfe. Clinton n’a aucune expérience à l’international et ses deux premières années seront désastreuses sur ce plan, marquées par des humiliations et des revers, de la Somalie à Haïti et à la Bosnie. Ses priorités sont intérieures en raison de la crise économique. A l’international, elles sont économiques également, et sa première stratégie de sécurité nationale en 1993 est résumée par la notion d’expansion des démocraties de marché. Le mot-clé ici est « marché » et symbolise la tonalité résolument économique de la politique étrangère sous Clinton, marquée par les progrès de l’expansion du libre-échange et de la mondialisation (accords de commerce cf. ALENA, entrée de la Chine à l’OMC, etc.). Mais il y a aussi « expansion » et le directeur de la sécurité nationale, Tony Lake, à l’origine de la doctrine, est aussi l’un des fervents partisans de l’expansion de l’OTAN.

Or certaines spécificités de la période post-guerre froide ont des conséquences sur le processus et le contenu de la politique étrangère américaine:

- Les Etats-Unis deviennent une superpuissance (voire « hyperpuissance ») sans ennemi : d’où un optimisme certain (cf. Fukuyama et « fin de l’histoire), mais l’hubris guette;

- En l’absence de menace existentielle, des facteurs intérieurs vont peser sur la politique étrangère, tout particulièrement le lobbying ethnique par les diasporas (serbes, croates, mais aussi polonaises, entre autres) aux Etats-Unis, mais aussi lobbying de gouvernements étrangers, pesant sur le processus politique via le Congrès, qui connaît alors un regain d’influence sur la politique étrangère (en raison de l’absence de menace existentielle et de stratégie globale type containment) : ces phénomènes vont peser sur les interventions en Bosnie et au Kosovo, mais aussi sur l’expansion de l’OTAN ;

- La Russie, priorité de Bush père (et Reagan avant lui), reste une priorité pour Clinton qui fait voter 2,5 milliards de dollars d’aide par le Congrès dès 1993. Un montant qui explique aussi la relative coopération russe sur la Bosnie (ce n’est plus vrai pour le Kosovo).

Pour comprendre les circonstances de l’expansion de l’OTAN, il faut rappeler les interactions avec le dossier russe et les guerres yougoslaves (voir aussi ici sur le blog) :

- Les guerres de la désintégration yougoslave menacent l’image et le leadership américains (on se souvient de Chirac qui avait dit en juin 1995 : « la place du leader du monde libre est vacante »), mais aussi la stabilité et même l’unité européenne. D’où aussi le recours à l’OTAN : l’intervention en Bosnie peut donner une nouvelle raison d’être à l’OTAN (alors que le Pacte de Varsovie n’existe plus), tandis que l’OTAN donne une légitimité à une intervention sous leadership américain (car Européens sont trop divisés et paralysés, l’heure de l’Europe n’a rien donné) ;

- en février 1994, après le massacre du marché de Sarajevo, l’OTAN ouvre le feu pour la première fois de son histoire ;

- l’épisode provoque aussi un premier « retour de la Russie » sur la scène européenne, lié aux gains du parti d’extrême droite de Vladimir Jirinovsky aux élections parlementaires russes de décembre 1993 ; Eltsine proteste face à l’implication de l’OTAN et invoque la solidarité orthodoxe ;

- nouvelle indignation et protestations russes début septembre 1995, quand l’OTAN joue le rôle d’aviation en appui à la contre-offensive croato-musulmane : Eltsine écrit à Clinton et les bombardements de l’OTAN prennent fin quelques jours plus tard. Surtout, Washington va imposer aux forces croato-musulmanes et surtout aux Bosniaques la fin des combats pour empêcher l’écrasement total des Serbes, promesse faite à Eltsine. Les Russes sont associés au règlement de la paix, avec une présence sur place sous commandement de l’OTAN.

Par opposition, les conditions de l’intervention au Kosovo en 1999 montrent le chemin parcouru : pas de légitimation par le Conseil de sécurité de l’ONU, en raison du veto russe annoncé. Et cette fois, les troupes russes vont investir l’aéroport Pristina sans prévenir, mettant l’OTAN devant le fait accompli. L’argument du « précédent du Kosovo » est depuis constamment utilisé par les Russes pour justifier leurs interventions (Géorgie / Ossétie 2008, Ukraine Crimée 2014…)

Sur l’expansion de l’OTAN, il faut également rappeler trois éléments:

- Le Pentagone y était plutôt défavorable, pour ne pas heurter la Russie, à l’exception notable du chef d’état-major nommé par Clinton, John Shalikashvili (lui-même né en Pologne de parents géorgiens) ;

- La majorité de ceux qui y étaient favorables ne pensaient pas qu’elle se produirait si rapidement. Mais plusieurs personnes influentes et proches de Clinton ont joué un rôle moteur : Tony Lake, déjà cité, mais aussi Strobe Talbott et Richard Holbrooke (lui-même acteur-clé de la fin de la guerre de Bosnie et des accords de Dayton) ;

- Les gouvernements des pays dits de Visegrad (Pologne, Hongrie, République Tchèque) et les diasporas issus de ces pays aux Etats-Unis ont joué un rôle décisif, via des agences de lobbying et/ou de relations publique agissant notamment auprès des parlementaires (c’est le Congrès qui votera in fine).

A l’époque, l’expansion de l’OTAN est considérée comme le point d’orgue de la diplomatie Clinton.

Il y a eu dès cette époque aux Etats-Unis (et aujourd’hui plus encore) des gens pour critiquer l’expansion de l’OTAN, la considérant comme une erreur majeure, voire la plus grave erreur de la politique étrangère américaine de l’après-guerre froide. C’est d’ailleurs l’argument central du dernier livre de Michael Mandelbaum, Mission Failure, qui va jusqu’à dire que l’expansion de l’OTAN a été l’erreur la plus grave de toute l’histoire de la politique étrangère américaine.

Pourquoi reparler de la guerre froide aujourd’hui :

D’abord parce que Washington et Moscou sont les premiers à dire que l’antagonisme entre eux est « au plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide » selon l’expression consacrée des deux côtés. Par ailleurs, certains aspects de l’antagonisme russo-américain évoquent directement la guerre froide.

Ensuite, parce que la sécurité et la stabilité du continent européen sont à nouveau en question, alors qu’elles semblaient acquises. C’est du moins ce que l’administration Obama pensait avant 2014, le premier document stratégique de l’administration Obama considérait les Européens comme « fournisseurs de leur propre sécurité » et avait acté la fin de la guerre froide avec la poursuite du retrait des forces et matériels américains, retrait continu dans la période post-guerre froide.

Or on assiste depuis 2014 au mouvement inverse : retour de soldats américains, regain des exercices de l’OTAN, retour des chars américains en Europe (les derniers avaient quitté le continent à l’été 2013), et réimplication américaine symbolisée par l’intiative de réassurance européenne et son budget en hausse. Les lignes de fracture évoquent la guerre froide, avec la montée des inquiétudes et déstabilisations à l’Est, et bien sûr l’annexion de la Crimée et la poursuite des attaques russes dans l’Est de l’Ukraine (mais aussi sur le plan du cyber dans les pays baltes par exemple). Parmi d’autres symboles, citons la réouverture d’une base navale de la guerre froide en Islande.

Pourtant, cette évocation est européocentrée : la grille de lecture de la guerre froide n’est pas valable au niveau mondial, il y a des dossiers où Russes et Américains coopèrent, et l’ascension de la Chine, ainsi que la relation stratégique Russie-Chine, sortent de ce cadre étroit. Surtout, il se joue à l’international quelque chose qui dépasse la guerre froide puisque l’on évoque la remise en cause de l’ordre international mis en place par les Etats-Unis après 1945. A ce sujet, noter que Trump est un symptôme de ce mouvement de fond, et non sa cause.

On assiste en effet à une remise en question de l’interprétation occidentale (par les Etats-Unis et l’Europe) de la fin de la guerre froide qui s’est imposée dans la décennie 1990, lecture fondée sur deux piliers : mondialisation heureuse (par le libre-échange) et communauté internationale, dont l’idée directrice était que le système international né en 1945 pouvait enfin fonctionner pleinement grâce à la fin de l’antagonisme entre Etats-Unis et URSS. Cet âge d’or de la communauté internationale, avec la fin du blocage du Conseil de Sécurité de l’ONU, la multiplication des opérations de maintien de la paix, l’émergence d’un droit d’ingérence et la multiplication des grandes négociations multilatérales de commerce a pris fin, non pas avec Trump mais bien avant. Les craquements commencent dès 1999 (Kosovo) et surtout au début des années 2000 avec l’invasion américaine de l’Irak sans légitimation par l’ONU. Ensuite les remises en cause s’accélèrent, de la Géorgie en 2008, à l’utilisation des armes chimiques par la Syrie en 2013, mais aussi l’intensification des constructions chinoises en mer de Chine du Sud, l’annexion de la Crimée par la Russie ; sur le plan économique, de multiples crises successives, en particulier celle de 2007-2008 aux Etats-Unis et ses conséquences mondiales, portent un mouvement global de contestation du libre-échange.

Ce rejet en bloc de la décennie 1990 va de pair avec l’élaboration d’un contre-récit, porté par la Russie mais aussi la Chine ainsi que de nombreux partis dans de nombreux pays, à l’extrême-gauche et à l’extrême-droite des spectres politiques. Cette contre-offensive n’est donc pas « anti-occidentale » (comme l’on avait pu qualifier un temps l’émergence des BRICS), puisque ce récit est commun à une « internationale nationaliste » ou souverainiste, aux arguments communs du Kremlin à Pékin en passant par le Front National français, les partisans du Brexit et bien sûr certains idéologues de l’entourage de Trump, dont Steve Bannon, mais aussi Mike Flynn, quoique peut-être pour des raisons différentes.

Aujourd’hui la Russie veut se poser en chef de file mondial d’une autre vision des relations internationales, prenant l’exact contre-pied de ce récit optimiste et progressiste de la gouvernance globale de l’après–Guerre froide porté par les Etats-Unis et l’Europe.

La Russie veut dynamiter en particulier l’idée de communauté internationale (attaquée comme domination occidentale dépassée), et plus largement l’ordre mondial existant : Moscou pense avoir plus à gagner par une stratégie de nuisance, ce qui n’est pas absurde et semble même gagnant, du moins pour l’instant.

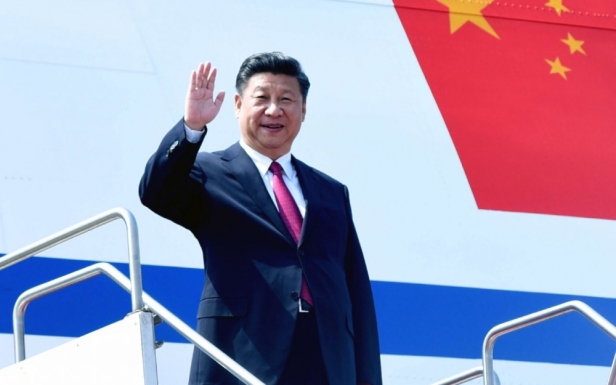

Le jeu chinois est plus complexe : d’une part, la Chine s’inscrit dans la dynamique de ce contre-récit par sa revendication souverainiste, en particulier le rejet d’une gouvernance mondiale dans son environnement régional (arbitrage et règlement multilatéral défendu par les Etats-Unis). Mais en revanche la Chine bénéficie de la mondialisation économique, donc de l’ordre économique existant, d’où le discours du président Xi Jiping à Davos en janvier dernier. Ce discours défendant l’ordre économique international a bien montré l’inquiétude chinoise (notamment face à une administration Trump remettant en cause le libre-échange et parlant de guerre commerciale), et l’affirmation de la Chine d’une vision à long terme. La Chine a en effet un intérêt pour cet ordre économique libéral, dont elle a grandement bénéficié et dont elle bénéficie encore, d’autant plus que Pékin a des investissements partout dans le monde et des surplus monétaires à investir.

Mais si la Chine défend un ordre libéral économique, elle en conteste la construction actuelle trop centrée sur l’Occident, « dépassée » selon elle, et propose donc un ordre plus centré sur l’Asie, c’est-à-dire en l’occurrence sur elle-même (cf. AIID, banque asiatique d’investissements dans les infrastructures).

[1] Pour évoquer rapidement la fameuse « promesse » américaine au moment de la réunification allemande, promesse du secrétaire d’Etat de Bush père, James Baker, à Gorbatchev, de « ne pas étendre l’OTAN vers l’Est » : sans revenir en détail, cet élément me semble illlustrer avant tout une différence de culture diplomatique. L’échange a bien eu lieu en février 1990, mais il concernait alors uniquement le territoire de l’ex-Allemagne de l’Est dans le cadre des négociations sur la réunification allemande, à un moment où l’URSS existe encore ; la promesse de Baker ne figurera d’ailleurs pas dans le traité final. Ce qui semble montrer qu’il s’agissait pour Washington d’un élément de négociation, certes évoqué mais non pérennisé et finalement dépassé suite à la dissolution de l’URSS, alors que les Russes diront par la suite qu’il s’agissait pour eux d’un engagement ferme pour l’avenir quel qu’il soit.

Bonjour Maya,

Excellent article sur ces relations et notamment sur le poids des groupes d’influence dans le processus décisionnel US. Encore bravo Eric

*Eric FOURNIER* *IVEGLA LLC* *Managing director* *FR: (+33) 786 36 76 04* *US: (+1) 202 330 2626* *www.ivegla.com *

J’aimeAimé par 1 personne

Bonjour Eric, et surtout merci!

J’aimeJ’aime

Ne pas attacher trop d’importance à certaines « idées » de Trump qui est un pur opportuniste. Chaque fois qu’il est mis en face des réalités, il est obligé de tourner casaque (attitude vis-à-vis des dirigeants de la Russie, de la Syrie, d’Israël, etc.). Sur le plan écologique, sa promesse de réouverture des mines de charbon américaines est du pur délire, à laquelle même les dirigeants de cette industrie ne croient pas.

Le seul point positif qu’on peut trouver chez lui est son côté imprévisible et impulsif qui peut faire peur aux dirigeants de certains états-voyous (qui ne craignaient pas le trop prévisible Obama).

J’aimeJ’aime

Merci pour votre commentaire, je partage absolument!

J’aimeJ’aime